Nella lunga storia della violenza politica nazionale ed internazionale, il Centenario della Marcia su Roma è una grande occasione per ricostruire uno dei capitoli più importanti scritto dai suoi protagonisti. Lo storico Pietro Cappellari ha presentato a Teramo nel maggio 2022 i primi due volumi della tetralogia Da Vittorio Veneto alla Marcia su Roma. Il Centenario della Rivoluzione fascista (Passaggio al Bosco, Firenze 2020-2021) che, per l’appunto, descrivono con dovizia di particolari e di documenti la guerra civile voluta dai socialisti italiani per la conquista del potere, in quello che passò alla storia come Biennio Rosso: un periodo costellato da sommosse, violenze di ogni genere, occupazioni di terre e di fabbriche, barbari linciaggi e vili uccisioni, nella folle visione del prossimo avvento della dittatura del proletariato, del comunismo. Qui l’audio del convegno:

Il Biennio Rosso generò il Biennio Nero. Estate del 1922, fallisce lo “sciopero legalitario” delle forze antifasciste che disperatamente cercarono l’ultimo tentativo di sbarrare la strada a Mussolini. Il capo del fascismo conosceva l’incertezza cronica dei vecchi politici, la spocchia dei liberali e dei monarchici che lo consideravano soltanto un agitatore di folle, senza capire che stava mettendo in scacco lo Stato accreditandosi come l’unico politico che poteva riportare la pace: attirò gli industriali e divise il Partito Popolare dalla Chiesa che restò neutrale, utilizzò in modo spregiudicato anche monarchici e massoni. Italo Balbo e Cesare Farinacci, membri della direzione del PNF, nonché il segretario generale Michele Bianchi, preferivano l’assalto armato alla via diplomatica e politica di De Vecchi e De Bono, ma alla fine vi fu una strategia ambigua e doppiogiochista che confuse i vertici dello Stato: trattativa e insurrezione, lusinga e minaccia, come riassunto da Benito Mussolini il 24 ottobre a Napoli davanti ad un entusiasta Benedetto Croce con l’inequivocabile: “O ci daranno il governo o ce lo andiamo a prendere”.

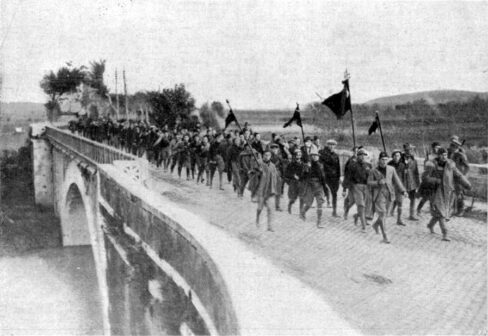

La prima fase dell’insurrezione nella notte del 27 ottobre prevedeva l’occupazione di prefetture e questure, stazioni ferroviarie, poste e telegrafi, di radio e giornali delle principali città italiane, poi circondare Roma da quattro zone ed attendere ordini prima dell’assalto. In caso di sconfitta, ritirata strategica a Perugia per organizzare un nuovo e definitivo assalto.

Facta si recò dal Re con il testo che proclamava lo stato d’assedio, ma Vittorio Emanuele III cambiò idea perché gli fu prospettata un’avanzata fascista talmente dirompente da indurlo a voler evitare una sanguinosa guerra civile quando la fedeltà dell’esercito italiano sembrava vacillare. C’è chi sostiene che lo stesso sovrano abbia ceduto alle pressioni di nazionalisti e monarchici filofascisti che attorniavano il Governo dimissionario. Qualcuno ipotizza pure che Vittorio Emanuele temesse di perdere il trono per via di un accordo fra Mussolini e il duca d’Aosta mirante alla sua sostituzione. Molti ritengono che sarebbe bastato l’ordine del Re all’esercito di spazzare via le poche decine di migliaia di squadristi che accerchiavano Roma, ma a Fiume i militari si erano già ribellati una volta. Il Re chiese al Capo supremo Diaz se le truppe avrebbero obbedito e lui rispose che i soldati obbediscono sempre…ma che non sarebbe stato opportuno metterli alla prova.

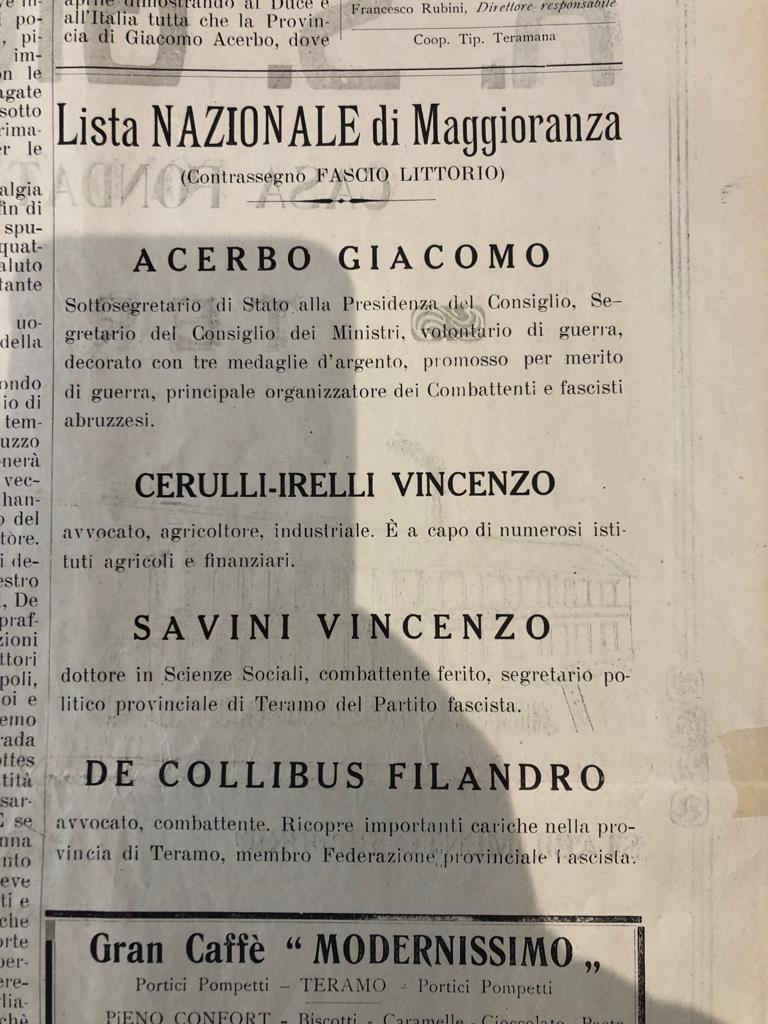

Quando Mussolini giura alle Camere nel suo governo di coalizione con liberali e moderati ci sono tre ministri fascisti, due popolari, due democratico-sociali e un giolittiano. Ottiene 359 voti con soli 35 parlamentari fascisti. Il sistema tirò un sospiro di sollievo per aver legalizzato la scheggia impazzita ma aveva fatto male i calcoli.

Tra i teramani illustri, oltre al futuro podestà Nino Nanni, a marciare su Roma vi fu anche Leonardo Pannella, padre del più famoso Giacinto Marco.

E’ assai difficile cento anni dopo entrare nel clima di quei giorni e di quegli anni, troppo facile giudicare adesso le ideologie che avrebbero continuato a scontrarsi in modo sanguinoso per tanti anni ancora. Erano allora esse ancora fresche di miraggi di mondi migliori. In quell’Italia uscita dalla carneficina della Grande Guerra ci si sparava addosso e la violenza non destava lo scandalo che può e deve destare oggi perché i totalitarismi avevano eliminato la categoria del dubbio e si ponevano (e s’imponevano) in modo fideistico, come religioni laiche. La Marcia su Roma fu l’epilogo di una lunga storia di odio politico, l’esito di una guerra civile che lasciò per le strade migliaia di caduti.

L’unico insegnamento che possiamo trarne oggi è quello di aborrire la violenza come strumento di sopraffazione politica. Non deve mancare però la buona fede di tutti.

Marcello Veneziani si è chiesto su: https://storiainrete.com/piccoli-laworder-crescono-il-fascismo-come-romanzo-criminale/ Come spiegare il consenso largo e duraturo dei popoli, compresi molti antifascisti postumi e tanti giganti dell’arte, del pensiero, della letteratura, della scienza? Come spiegare l’ammirazione nel mondo e di tanti statisti e grandi del suo tempo? Come spiegare le grandi opere pubbliche, le riforme sociali, le leggi rimaste in piedi anche dopo il regime? Come spiegare che dopo quasi un secolo vi sentite ancora obbligati a riparlarne continuamente? Come fate a trattare milioni di persone perbene che furono fascisti come un branco di complici criminali o di cretini incoscienti; gente che ha creduto, pagato di persona, magari i vostri stessi padri, nonni, familiari… Hanno seguito un delinquente e un regime criminale, non sono stati nemmeno tratti in inganno dai lati positivi perché non ce n’erano; era il Male, dall’inizio alla fine, e loro lo hanno seguito… Quanti passi indietro rispetto alla ricerca storica, al pensiero critico e alla memoria condivisa.

Matteo Castagna ha passato in rassegna una parte degli illustri personaggi che (per essere buoni) “non brillarono per antifascismo”:

Gaetano Azzariti (1881-1961), ex presidente della Corte costituzionale, che fu anche capo del Tribunale della Razza e divenne comunista con la caduta del Fascismo. Palmiro Togliatti lo scelse come capo di gabinetto, subito dopo la caduta di Mussolini, ben sapendo chi era stato durante il periodo fascista e che sotto la sua direzione erano state create molte leggi fasciste…

Giulio Andreotti, nell’ottobre del 1942 redasse per la Rivista del Lavoro (anno XI, n.7/8 ottobre-novembre 1942 – XXI) un articolo apologetico in coincidenza col ventennale del Regime. L’Italia era in guerra e questo fatto, sommato al ricordo della marcia su Roma suscitò in Giulio Andreotti uno stato di esaltazione. Michelangelo Antonioni, che rappresentò con visconti e Fellini il meglio del cinema italiano, per anni “compagno” di Monica Vitti, campione di progressismo era un camerata fedele e disciplinato, seguace di Italo Balbo, esordì nel 1935 sul “Corriere padano” esaltando la cinematografia “programmata e rivoluzionaria” “che agirà in profondità sull’anima del popolo e sarà per il Fascismo (la F maiuscola è di Antonioni!) un mezzo efficacissimo per affermarsi in tutto il mondo…”.

Domenico Bartoli, autorevole e apprezzato giudice della democraticità altrui, estimatore stimatissimo di Ugo La Malfa e di Giovanni Malagodi; Arrigo Benedetti, che collaborò alle più note e fasciste riviste dell’epoca come il Saggiatore, Critica Fascista, Primato, Ottobre, Legioni e Falangi.

Alberto Mondadori, direttore di Tempo, era fascistissimo e i suoi giornalisti di punta erano i camerati di provata fede Ezio Maria Gray, Cesare Zavattini, Gian Gaspare Napolitano, Indro Montanelli nonché Carlo Bernari, che prima di diventare comunista era il corrispondente di guerra specializzato nelle esaltazioni dell’esercito e delle imprese belliche del Terzo Reich. Per il salto dall’altra parte ricordiamo altri beneficiati del regime fascista quali il Prof. Giacinto Bosco, poi Vicepresidente del CSM, Paolo Bufalini, Felice Chilanti, l’onnipresente onorevole democristiano Danilo De’ Cocci, avvocato e docente universitario. Convertito al comunismo nel 1945 ci fu Galvano della Volpe, docente dal 1938 all’Università di Messina, che giurò fedeltà al fascismo e scrisse articoli inequivocabili su Critica Fascista, L’Italiano, Primato, Prospettive e Vita Nova. Come dimenticare Amintore Fanfani, che pubblicò per l’Istituto Coloniale fascista di Milano un saggio dal titolo Cinquant’anni di preparazione all’Impero col quale proclamò spettare a Mussolini “la preveggente preparazione di forze nuove per superare la politica del piede di casa”. Poi Pietro Ingrao, ardente di fede in Mussolini espressa nel 1934 su Conquiste. Proseguiamo con Carlo Lizzani e Carlo Mazzarella, Milena Milani, Elsa Morante in ambito letterario e culturale.

Forse qualcuno resterà stupito del fatto che anche Aldo Moro fu fascista. Il 14 Aprile 1938 troviamo la prima citazione ufficiale della sua attività fascista in una cronaca dei “Littoriali della Cultura e dell’Arte”. Interventista, fascista fu Pietro Nenni. Quando i fascisti milanesi incendiarono la redazione de L’Avanti! Il Giornale del Mattino di bologna, diretto da Pietro Nenni, li difese con grande energia. Tra i beneficiati di Mussolini vale la pena citare Ferruccio Parri, presidente del Consiglio poi senatore a vita, impiegato alla Edison e “padre dei partigiani”. Nell’agosto del 1942 Pier Paolo Pasolini su Architrave, giornale dei Gruppi universitari fascisti di Bologna, dedicò un articolo entusiasta all’incontro culturale delle Giovane Europa Fascista. In altre parole, un “gemellaggio” fra le teorie fasciste e quelle naziste; una manifestazione alla quale furono ammessi i più fidati, i più sicuri fra i nuovi elementi del regime. Pasolini parlava di “neoumanesimo” scaturito dalla “civiltà culturale veramente notevole” dell’Italia di quegli anni. Poi, le cose cambiarono, la guerra andò male e anche P.P.P. scoprì il neo-antifascismo…

Evidentemente, non poteva mancare Eugenio Scalfari. Il 24 settembre 1942 in un articolo intitolato: “Volontà di potenza”, Scalfari sosteneva addirittura che non era più sufficiente limitarsi all’”Impero”, ma bisognava andare oltre, facendo leva su due elementi ben definiti: “il popolo” e “la razza”…

Giovanni Spadolini difese Mussolini e il fascismo anche dopo il 1943, con una serie di articoli apparsi nel 1944 sulla rivista fiorentina Italia e Civiltà. Spadolini difese la RSI e la guerra con fede fascista contro ogni avversità…

Nell’agosto 1936 Palmiro Togliatti firmò assieme ad altri un “curioso” manifesto dal titolo: “Per la salvezza dell’Italia e la riconciliazione del popolo italiano”. In tutto il lunghissimo manifesto, il nome di Mussolini viene citato solo con la massima deferenza possibile. Sostanzialmente si trattava di un appello ai fascisti a lottare uniti ai comunisti per “fare l’Italia forte, libera, felice”, nell’ambito del regime fascista…

Anche il Segretario della Democrazia Cristiana eletto il 15 giugno 1975, Benigno Zaccagnini fu fascista. Il camerata Zaccagnini scrisse “Santa Milizia” sul periodico del Gruppo Universitario Fascista di Ravenna. Si trattava di un autentico articolo di denuncia dal titolo: “Problemi razziali: il meticciato”. E moltissimi altri politici, giornalisti, banchieri, economisti, insegnanti, medici vanno ad aggiungersi a questi nomi illustri… >

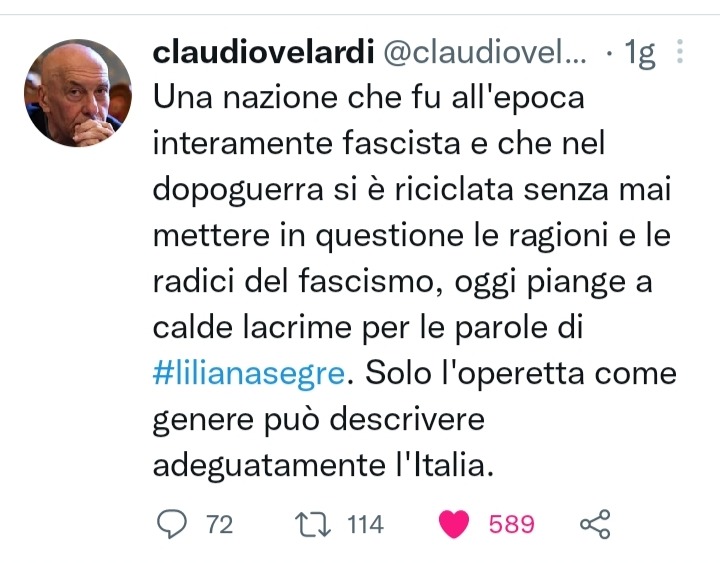

Ha ragione Claudio Velardi:

Non sarebbe ora, dopo un secolo, di metabolizzare la storia?

Pietro Ferrari