Nel corso della storia unitaria del paese si sono succedute 42 legislature e si sono alternati ben 12 sistemi elettorali diversi per l’elezione o la nomina dei componenti della Camera dei Deputati e del Senato. Sin dalla definizione della prima “geografia elettorale” – ovvero della ripartizione territoriale di collegi e circoscrizioni nell’ambito dei quali distribuire la rappresentanza, operata per la prima volta attraverso il Regio Decreto n. 4513 del 1860 -, Teramo e la sua provincia hanno sempre espresso uno o più “collegi” quando si è votato con leggi di tipo maggioritario – le quali prevedevano (e prevedono) la competizione “diretta” di un solo candidato per ciascun partito nell’ambito di un circoscritto ambito territoriale, il “collegio “ appunto -; oppure, quando si è votato con leggi di tipo proporzionale – che invece prevedono ambiti territoriali più ampi con liste plurinominali concorrenti, ossia le “circoscrizioni”, generalmente coincidenti col territorio regionale – i candidati teramani hanno sempre occupato posizioni di primario rilievo. Ma soprattutto la legge, a differenza di oggi con le liste c.d. “bloccate”, in passato ha sempre consentito di poter esprimere la propria preferenza tra più candidati dello stesso partito; e dunque, anche nel contesto di circoscrizioni di dimensione regionale, ha sempre consentito agli elettori delle diverse province di poter scegliere nelle varie liste i candidati più vicini alle istanze del proprio territorio di appartenenza.

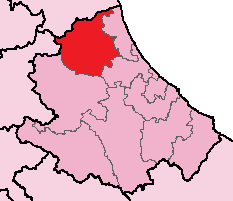

Soltanto quest’anno, in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre (XIX legislatura repubblicana) nessun candidato della città di Teramo e della sua provincia risulta occupare posizioni sicuramente “eleggibili” nelle liste elettorali di tutti gli schieramenti politici partecipanti alla consultazione, tanto per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica. E ciò per il concorrere di due sciagurate riforme legislative: la Legge Costituzionale 19 ottobre 2020 n. 1, che ha ridotto il numero dei parlamentari (portandoli da 630 a 400 membri per la Camera e da 315 a 200 per il Senato); e il D.lgvo n. 177 del 2020 che, in ragione del predetto taglio dei parlamentari, ha ridisegnato i collegi elettorali dividendo in due la provincia teramana: la parte più interna comprensiva del capoluogo accorpandola con la provincia dell’Aquila; e la parte costiera, comprensiva dei centri di Roseto degli Abruzzi Giulianova e Silvi, accorpandola invece con Pescara e il suo circondario. Mai, in 160 anni di storia nazionale, un capoluogo di provincia era stato privato della sua rappresentanza parlamentare, e il caso di Teramo pare costituire in questo senso un triste primato storico.

Ad ogni modo, in questo secolo e mezzo di storia patria tanti teramani illustri si sono distinti nelle aule parlamentari e alcuni di essi, tanto nel vigore dello Statuto albertino che della Costituzione repubblicana, sono anche arrivati a ricoprire importanti ruoli di governo.

Il primo in ordine cronologico, nonché quello tra i teramani di ogni epoca ad aver ricoperto le cariche di governo più prestigiose, è stato il Senatore Giuseppe Devincenzi. Nativo di Notaresco, agrario ed esponente di spicco della Destra Storica, fu eletto nel Collegio di Atri nella prima legislatura unitaria del 1861 e fu nominato dal Re nel Senato del Regno nel 1868.

In ben due occasioni ricoprì la carica di Ministro dei Lavori Pubblici: nel Gabinetto Ricasoli del 1867 e nel Gabinetto Lanza – Sella del 1871; in quest’ultima occasione, peraltro, sostituì in corso di Legislatura il dimissionario Giuseppe Gadda, il quale – particolare curioso – fu lo zio dello scrittore Carlo Emilio. Devincenzi viene ricordato soprattutto per essere stato il promotore della realizzazione della linea ferroviaria adriatica, un’opera rivelatasi determinante per il successivo sviluppo economico degli Abruzzi e delle Puglie. Fu anche un grande innovatore nel campo dell’agricoltura e riuscì a portare nel Teramano le più avanzate tecniche agrarie dalla Toscana e dalla Lombardia. Negli ultimi anni della sua vita si ritirò nella splendida tenuta Mazzarosa, tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova (che tuttavia all’epoca era denominata Devincenzi, mentre assunse il nome Mazzarosa solo più tardi, dal cognome del marito della sua unica nipote ed erede Maddalena, il Marchese Mazzarosa di Lucca) e un particolare curioso viene ancora oggi ricordato: la ferrovia adriatica, che egli aveva realizzato da Ministro, tagliava longitudinalmente la sua tenuta separandola dal litorale marino (come ancora oggi si può vedere); egli fece allora realizzare un casello di fermata, ovvero una piccola stazione ferroviaria, davanti l’uscio di casa sua e fece costruire un ingegnoso sistema di elevatori per caricare sui convogli ferroviari le botti di vino della sua azienda agricola da vendere nel Settentrione. Inoltre, il treno espresso che ogni giorno transitava davanti alle sue finestre gli lasciava anche il pacco dei quotidiani del giorno.

Espressione invece della Sinistra Storica è stato un altro celebre deputato teramano, Settimio Costantini, eletto per più legislature nel Collegio di Teramo a partire dal 1876. Discendente da una famiglia di patrioti risorgimentali di sentimento democratico, ricoprì prima nel Governo Cairoli del 1881, poi in quello Crispi del 1893 e infine in quello Pelloux del 1898 la carica di Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione. Nel corso dei suoi dicasteri lo Stato assunse un ruolo sempre più importante nella organizzazione scolastica – assolta sino ad allora prevalentemente dalle Congregazioni religiose e dalla Chiesa – e ciò sia nell’ambito della istruzione elementare che nella strutturazione logistica e didattica dei Regi Licei. Fu anche sindaco di Teramo e sotto la sua amministrazione vennero realizzate importanti opere pubbliche destinate a trasformare la città in un moderno capoluogo.

In epoca fascista ebbe invece un ruolo politico di primo piano Giacomo Acerbo, un agronomo nativo di Loreto Aprutino – all’epoca in Provincia di Teramo – il quale prima fondò nel 1920 la “Federazione provinciale dei combattenti di Teramo”, poi nel febbraio 1921 il locale “Fascio provinciale di combattimento”, quindi nell’aprile successivo fu eletto deputato nella circoscrizione Abruzzi per la lista del “Blocco Nazionale”.

Tra i protagonisti della Marcia su Roma, alla quale partecipò guidando una colonna teramana, accompagnò Benito Mussolini al Quirinale per ricevere dal Re l’incarico di formare il suo primo governo, il 30 ottobre del 1922. Fu quindi prima Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, poi Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste e infine Presidente della Camera. Nel 1927 si interessò alla costituzione della “Grande Pescara” (denominazione ripresa anche nelle cronache di oggi), ovvero alla fusione dei borghi costieri di Castellammare Adriatico, che si trovava sulla sponda nord della foce dell’Aterno in provincia di Teramo; e Pescara, che invece era a sud del fiume e in provincia di Chieti; nonchè alla istituzione della nuova Provincia di Pescara, la quale sottrasse territorio alle antiche province di Teramo e Chieti e nella quale venne ricompresa anche Loreto Aprutino, suo paese natio e fino a quella data rientrante nella provincia teramana.

Dopo la Guerra venne processato per i ruoli di rilievo rivestiti durante il regime; condannato in primo grado fu salvato dalla Cassazione e successivamente riabilitato anche nel ruolo di professore universitario. Giocò a suo favore la circostanza di aver votato l’ordine del giorno Grandi – e dunque la destituzione di Benito Mussolini -nella seduta del Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio del ’43.

In epoca repubblicana, infine, il leader politico teramano più celebre, tanto in ambito nazionale che internazionale, fu certamente Marco Pannella. Uomo colto, eccentrico, cosmopolita e indipendente fu, per l’epoca in cui si avvicinò alla politica nazionale – i primi anni ’50 con la partecipazione alle riunioni del circolo intellettuale raccolto intorno alla rivista “Il Mondo” di Mario Panunzio -, le mille miglia lontano dal modello di intellettuale in voga nella arretrata provincia abruzzese. La sua famiglia era espressione della piccola borghesia agraria della tradizione borbonica; e dunque politicamente reazionaria:

il padre era stato prima federale del Fascio Estero di Grenoble, dove aveva perfezionato gli studi di ingegneria, e poi di Teramo, dal suo ritorno in città nel 1927. Il Prozio Don Giacinto fu un prelato illuminato, allievo dell’abate Quartapelle, ma fu lo stimolo intellettuale della madre francese e della famiglia di lei (i cugini francesi tante volte ricordati da Marco), a conferire a Pannella la connotazione politica libertaria e internazionalista che lo caratterizzerà per tutta la vita. Egli rimase sempre molto legato a Teramo e all’Abruzzo, tanto da candidarsi più volte nella Circoscrizione Abruzzi nelle liste del Partito Radicale e tanto da farsi eleggere consigliere comunale a Teramo nella tornata delle amministrative del 1990, nella quale riuscì a portare con sé nell’assise civica una pattuglia di prestigiosi artisti, professori universitari e intellettuali.

Del periodo repubblicano sono anche da ricordare illustri figure di parlamentari comunisti, come il Senatore Leo Leone, perseguitato dal fascismo e partigiano nella Guerra di Liberazione; o l’On. Luigi Di Paolantonio detto “Tom”, che si distinse nella memorabile lotta degli operai del Vomano contro la società Terni, negli anni ’50. O ancora grandi deputati democristiani come Alberto Aiardi, unico teramano ad aver ricoperto incarichi di governo in età repubblicana – fu infatti Sottosegretario al Bilancio nei governi Fanfani V, Craxi I, Craxi II e Fanfani VI -; o Antonio Tancredi, il quale promosse con grande determinazione la realizzazione del “braccio” teramano dell’autostrada per Roma, la A – 24. E ancora, in epoca più recente, da ricordare il prof. Vincenzo Cerulli Irelli, che nella XII Legislatura fu autore di importanti riforme amministrative tuttora in vigore nell’ordinamento.

Insomma, nel corso dei decenni l’espressione parlamentare teramana si è spesso distinta per la caratura intellettuale e la capacità politico amministrativa dei propri rappresentanti. La circostanza che oggi la città venga privata della possibilità di esprimere una propria voce diretta nelle aule parlamentari è da un lato un indice ulteriore della progressiva e costante perdita di centralità del capoluogo; dall’altro di un generale scadimento degli istituti della rappresentanza democratica, i quali, nella pubblica opinione, sono sempre più avvertiti come inutili centri di spesa e di privilegi personali, anziché come il luogo “sacro” di definizione della vita pubblica e di composizione delle diverse e contrastanti istanze sociali.

L’augurio che come teramani possiamo farci alla vigilia delle nuove elezioni è che un nuovo spirito civico possa tornare a dare forza e alimento a questa stanca e remissiva provincia.

Comunque sia, buon voto a tutti.

Luigi Guerrieri